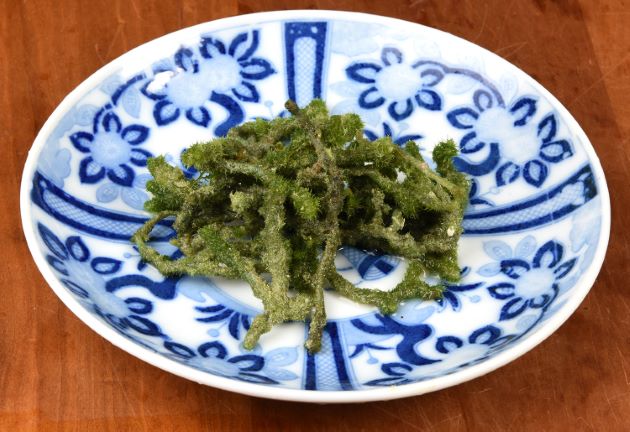

高さ25cm前後になる。太さ2-3mmの円柱状で枝分かれし、体の全面に硬い毛が生えている。緑色のはヒゲミル。

マクリの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

-

物知り度

★★★★★

知っていたら学者級食べ物としての重要度

★

食用として認知されていない味の評価度

ー

分類

植物界紅藻植物門真生紅藻綱マサゴシバリ亜綱イギス目フジマツモ科マクリ属外国名

学名

Digenea simplex (Wulfen) C. Agardh 1822漢字・学名由来

漢字/捲 Makuri

由来・語源/不明

別名は海人草(カイニンソウ)。地方名・市場名 ?

生息域

海水生。水深0-20m。低潮線付近から漸深帯の岩の上に生育。

太平洋沿岸南部、九州西岸、鹿児島県諸島部、琉球列島。

台湾、東沙諸島、世界中の熱帯・亜熱帯域。生態

ー基本情報

人は長い年月、回虫の寄生に悩まされてきた。昔(1960年代くらいまで)は人糞を肥料として畑にまいていた。回虫は人に寄生して卵を人糞と一緒に体外に出す。この人糞が、野菜や人の手などに付着する。これがまた人の口に入り、腸に寄生する。

回虫は小腸内に寄生しているときは、下痢、腹痛、食欲不振など軽い症状しか出ない。これが膵管や虫垂、胃などに入ったときは重い症状を引き起こす。肝臓に侵入すると死に至ることもある。

当然、回虫駆除は世界的にも大きな課題だった。本種はカイニン酸を持つことで回虫駆除(虫下し)の薬としてになくてはならないものだった。

国内だけではなく中国大陸などでも重要な海産物で、1945年の敗戦後、沖縄県では高値であったこともあり取り尽くされたとされている。

ピランテル(コンバントリン)などの開発で需要が減る。1960年代くらいまではカイニン酸、サントニンはチョコレート状のものに練り込んで子供に飲ませていたようだ。沖縄県などには今でも民間薬として干したものが売られている。

また沖縄県では「ナチョーラシンジ(料理)」を出す店があると言うがまだ食べていない。水産基本情報

市場での評価/沖縄県では古くは採取して虫下しなどに使うものだった。ただし今はほとんど利用されていない。

漁法/採取

産地/沖縄県選び方

不明。味わい

旬などはないと思う。

表面に硬い毛が生えていてごわごわしている。栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

ー釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

協力/河村雄太さん(石垣島)、菊地則雄さん(千葉県立博物館海の博物館)

『標準原色図鑑 海藻』(千原光雄 保育社)、『図譜 人体寄生虫学』(吉田幸雄 南山堂)、『ナツコ 沖縄密貿易の女王』(奥野修司 文春文庫)