体長1m前後になる。背鰭棘は13。前鰓蓋に強い棘がある。細長くやや側扁する。背は褐色(茶色)で腹は白い。尾鰭の上下が白い。[55cm SL・3.4kg]

アラの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

![体長1m前後になる。背鰭棘は13。前鰓蓋に強い棘がある。細長くやや側扁する。背は褐色(茶色)で腹は白い。尾鰭の上下が白い。[55cm SL・3.4kg]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/219/Thumb630/20171009111.jpg)

![体長1m前後になる。背鰭棘は13。前鰓蓋に強い棘がある。細長くやや側扁する。背は褐色(茶色)で腹は白い。尾鰭の上下が白い。[33cm SL・558g]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/219/Thumb630/20230511527.jpg)

![体長1m前後になる。背鰭棘は13。前鰓蓋に強い棘がある。細長くやや側扁する。背は褐色(茶色)で腹は白い。尾鰭の上下が白い。[体長15.5cm・52g]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/219/Thumb630/20240112550.jpg)

![体長1m前後になる。背鰭棘は13。前鰓蓋に強い棘がある。細長くやや側扁する。背は褐色(茶色)で腹は白い。尾鰭の上下が白い。[体長15.5cm・52g]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/219/Thumb630/20240112540.jpg)

-

珍魚度・珍しさ

★★★

がんばって探せば手に入る魚貝の物知り度

★★★★

知っていたら達人級食べ物としての重要度

★★★

一般的(流通量は普通)味の評価度

★★★★★

究極の美味

分類

顎口上綱硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系スズキ目スズキ亜目アラ科アラ属外国名

学名

Niphon spinosus Cuvier, 1828漢字・学名由来

漢字 魚へんに荒 Standard Japanese name / Ara

由来・語源 標準和名は古い。田中茂穂は東京、名古屋、新潟での呼び名としている。

〈亜羅魚(あら・いかけ) 思うに亜羅魚の形色はほぼ鱈に類似していて大きい。口は鱸(すずき)に類似しているが、ただし頭骨は堅く鱗・鰭は硬く、味は淡くてよくない。下級品である。北海に多くとれる。摂津・和泉・紀州・播州にもいるが、多くはない。〉。姿形は本種のことを言い表している。当時の北海は日本海富山県以北であるとしたら当てはまっている。『和漢三才図会』(寺島良安 東洋文庫 平凡社 正徳2年 1712)

〈spinosus C & V あら 安房・東京市場〉『帝国博物館天産部魚類標本目録.帝国博物館』(石川千代松・松浦歓一郎 1897/明治30年 P57)

〈スズキ科アラ亞科アラ属アラ〉『日本産魚類検索』(岡田彌一郎、松原喜代松 三省堂 初版1938)

〈アラ属 Niphon Cuvier,1828 のみから構成され独立した科である Niphonidae とした〉『ハタ科 Serranidae とされていた日本産各種の帰属, および高次分類群に適用する標準和名の検討 2022年』(中村潤平、本村浩之)

Cuvier

バロン・ジョルジュ・レオポルド・クレティアン・フレデリック・ダゴベール・キュヴィエ(Baron Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert Cuvier 1769-1832)。フランスの分類学者。キュビエとされることが多い。スエーデンのリンネ、フランスのビュフォンの分類体系に解剖学や古生物学などを加味して現在の形の礎を作った巨人のひとり。地方名・市場名

生息域

海水魚。水深70m〜360mの岩礁域に棲息している。

青森県、[青森県小泊]〜九州南岸の日本海、東シナ海沿岸、希に瀬戸内海、北海道〜九州南岸の太平洋沿岸、[沖縄県尖閣諸島周辺]。

東シナ海大陸棚縁辺〜斜面、朝鮮半島南岸、済州島、台湾、スル海。生態

基本情報

本州以南のやや深場にいる魚で、1m以上になる大型魚である。日本各地で水揚げがあるが、日本海での漁獲量が多い。

本種は流通上常に高価で安定的な超高級魚であるにも関わらず知名度が低いのは、クエなど九州での大型のハタ類の地方名「アラ」としばしば混同されるためだ。

超高級魚で味も抜群にいい。クエと比べると大型が少ないために認知度が低いのだと思っている。

珍魚度 普通の食用魚だが、一般的な流通であるスーパーなどにはあまり並ばない。水産基本情報

市場での評価 入荷量は少ない。小型は平凡な値段だが、1kgを越えると高値になり、大型は超高級魚。

漁法 釣り、底曵網

主な産地 秋田県、新潟県、長崎県、鹿児島県選び方

体色の白くなっていないもの。鮮度がいいとベージュ、もしくは茶色、時間が経つと白くなる。鰓が鮮紅色であること。味わい

旬は秋から冬。

もちろん大きいほど味がいいが、小型魚を刺身などにしてもあなどれぬ味である。

鱗は細かく強く取りにくい。皮は厚みがあって硬い。骨はあまり硬くない。

透明感のある白身で血合いが赤い。鮮度がよすぎると硬く感じることがある。熱を通すとやや硬く締まる。栄養

ー危険性など

鰓蓋に強い棘があり、手などを傷つけやすい。食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

アラの料理・レシピ・食べ方/煮る(酒塩煮、しょうゆ煮、鍋)、蒸す(骨蒸し)、生食(刺身、セビチェ、カルパッチョ、ゆびき)、焼く(障子焼き、塩焼き、みそ漬け)、揚げる(唐揚げ)![クリックで拡大表示 アラの酒塩煮]() クリックで閉じます

クリックで閉じますアラの酒塩煮

![アラの酒塩煮]()

アラの酒塩煮 大型の頭部を梨子割りにする。冷水に落として湯通しして残った鱗、ぬめりを流す。これを酒、水を合わせたもので煮て塩味をつける。仕上げにしょうがの搾り汁を落とす。煮ても柔らかくふっくらと仕上がる。皮は薄いがゼラチン質があり、それが甘い。

![クリックで拡大表示 アラの兜煮]() アラの兜煮 頭部を梨子割りにして湯通ししてから煮る。しょうゆとの相性もいい。煮ると温かいうちは軟らかく、冷めてもあまり硬くはならない。冷蔵庫で冷やしてもうまい。骨湯にするとそれだけでもご馳走である。クリックで閉じます

アラの兜煮 頭部を梨子割りにして湯通ししてから煮る。しょうゆとの相性もいい。煮ると温かいうちは軟らかく、冷めてもあまり硬くはならない。冷蔵庫で冷やしてもうまい。骨湯にするとそれだけでもご馳走である。クリックで閉じますアラの兜煮

![アラの兜煮]()

![クリックで拡大表示 アラの骨蒸し]() アラの骨蒸し 頭部に酒などを振り蒸し上げたもおを「骨蒸し」という。頭部の鱗はできるだけていねいに取る(湯通しして冷水に落として、手でこそげ落としてもいい)。これに強めの振り塩をする。水分が出てくるのでよく拭き取る。これを昆布を敷いた皿に乗せて強火で蒸し上げる。アラの頭部には思った以上にたっぷりの身がついている。またなによりも皮がうまい。蒸し上げたときに出た水分としょうゆ、柑橘類で食べて欲しい。クリックで閉じます

アラの骨蒸し 頭部に酒などを振り蒸し上げたもおを「骨蒸し」という。頭部の鱗はできるだけていねいに取る(湯通しして冷水に落として、手でこそげ落としてもいい)。これに強めの振り塩をする。水分が出てくるのでよく拭き取る。これを昆布を敷いた皿に乗せて強火で蒸し上げる。アラの頭部には思った以上にたっぷりの身がついている。またなによりも皮がうまい。蒸し上げたときに出た水分としょうゆ、柑橘類で食べて欲しい。クリックで閉じますアラの骨蒸し

![アラの骨蒸し]()

![クリックで拡大表示 アラのすっぽん煮<]() アラのすっぽん煮 頭部や腹の部分、中骨を適宜に切る。湯通しして冷水に落として残った鱗やぬめりを流す。水分をよく切り、昆布だし1対酒1を合わせた地で煮る。アラのうま味に酒のうま味が相まって非常に美味。塩加減を強くして汁と合わせて食べてもいいし、少し控えてポン酢、柑橘類としょうゆで食べてもいい。クリックで閉じます

アラのすっぽん煮 頭部や腹の部分、中骨を適宜に切る。湯通しして冷水に落として残った鱗やぬめりを流す。水分をよく切り、昆布だし1対酒1を合わせた地で煮る。アラのうま味に酒のうま味が相まって非常に美味。塩加減を強くして汁と合わせて食べてもいいし、少し控えてポン酢、柑橘類としょうゆで食べてもいい。クリックで閉じますアラのすっぽん煮<

![アラのすっぽん煮<]()

![クリックで拡大表示 アラの刺身]() アラの刺身(あらのお造り) アラの身は鮮度がいいと締まっていてやや硬いので薄くへぎ切りにする。またフグのように薄造りにしてもいいだろう。脂もあるがそれ以上にうま味からくる甘味強く、食感もよくて非常にうまい。クリックで閉じます

アラの刺身(あらのお造り) アラの身は鮮度がいいと締まっていてやや硬いので薄くへぎ切りにする。またフグのように薄造りにしてもいいだろう。脂もあるがそれ以上にうま味からくる甘味強く、食感もよくて非常にうまい。クリックで閉じますアラの刺身

![アラの刺身]()

![クリックで拡大表示]() 小アラの刺身 本種は比較的雑に扱っても鮮度落ちが遅く、小さくても生食する限りは味がいい。ここでは24cm SL・重さ212gの個体を刺身にしてみた。活魚や活け締めのような強い食感はないものの、うま味豊かでしかも後味がいい。クリックで閉じます

小アラの刺身 本種は比較的雑に扱っても鮮度落ちが遅く、小さくても生食する限りは味がいい。ここでは24cm SL・重さ212gの個体を刺身にしてみた。活魚や活け締めのような強い食感はないものの、うま味豊かでしかも後味がいい。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() 小アラの焼霜造 小型のアラは上品な味わいではあるが、インパクトに欠けるところがある。皮を生かすとインパクトのある味わいになるが、皮が硬いので皮霜造には向かない。強めにあぶって氷水に落とし、水分をきり冷蔵庫など少し皮を落ち着かせてから切りつける。やはり皮と皮下に脂があり、うま味もある。クリックで閉じます

小アラの焼霜造 小型のアラは上品な味わいではあるが、インパクトに欠けるところがある。皮を生かすとインパクトのある味わいになるが、皮が硬いので皮霜造には向かない。強めにあぶって氷水に落とし、水分をきり冷蔵庫など少し皮を落ち着かせてから切りつける。やはり皮と皮下に脂があり、うま味もある。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示 アラの湯引き]() アラの湯引き 水洗いして三枚に下ろし、血合いを切り取る。水分をよく取って、胃袋と一緒に湯通しする。中は生の状態であまり火を通しすぎない方がいい。熱を通したうまさと生のうまさの両方が楽しめる。胃袋はこりこりとした食感で噛みしめるとうま味が浮き上がってくる。クリックで閉じます

アラの湯引き 水洗いして三枚に下ろし、血合いを切り取る。水分をよく取って、胃袋と一緒に湯通しする。中は生の状態であまり火を通しすぎない方がいい。熱を通したうまさと生のうまさの両方が楽しめる。胃袋はこりこりとした食感で噛みしめるとうま味が浮き上がってくる。クリックで閉じますアラの湯引き

![アラの湯引き]()

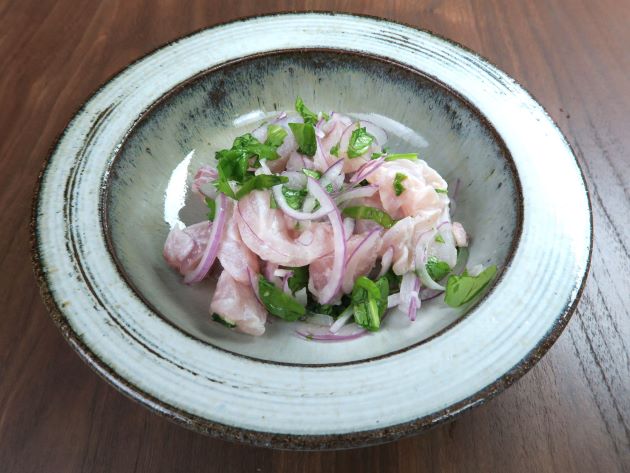

![クリックで拡大表示 アラのセビチェ]() アラのセビチェ 三枚に下ろして刺身などにした切り落としを集めて置く。小振りに切り、塩とライムで締める。辛い青唐辛子、紫玉ねぎと和える。酸味が爽やかで食感が非常によい。噛むとうま味も感じられる。テキーラ、ラムなどのスピリッツに合う。クリックで閉じます

アラのセビチェ 三枚に下ろして刺身などにした切り落としを集めて置く。小振りに切り、塩とライムで締める。辛い青唐辛子、紫玉ねぎと和える。酸味が爽やかで食感が非常によい。噛むとうま味も感じられる。テキーラ、ラムなどのスピリッツに合う。クリックで閉じますアラのセビチェ

![アラのセビチェ]()

![クリックで拡大表示 アラの障子焼き]() アラの障子焼き 頭部や上身を焼いてもうまいが、中骨の周辺がいちばんかも知れない。この中骨を障子の桟に見立てて、「障子焼き(しょうじやき)」という。中骨に塩をして少し置き焼いたもの。仕上げに酒を塗ってもおいしい。クリックで閉じます

アラの障子焼き 頭部や上身を焼いてもうまいが、中骨の周辺がいちばんかも知れない。この中骨を障子の桟に見立てて、「障子焼き(しょうじやき)」という。中骨に塩をして少し置き焼いたもの。仕上げに酒を塗ってもおいしい。クリックで閉じますアラの障子焼き

![アラの障子焼き]()

![クリックで拡大表示 アラの西京焼き]() アラの西京焼き 三枚に下ろして適宜に切る。水分をよく拭き取り、みそに漬ける。西京味噌でもなんでもいい。みりん、酒、好みで砂糖を合わせて1日以上が目安だ。アラの身自体にもうま味があるが西京みそやみりんの甘さが加わると、ご飯のすすむおかずになる。クリックで閉じます

アラの西京焼き 三枚に下ろして適宜に切る。水分をよく拭き取り、みそに漬ける。西京味噌でもなんでもいい。みりん、酒、好みで砂糖を合わせて1日以上が目安だ。アラの身自体にもうま味があるが西京みそやみりんの甘さが加わると、ご飯のすすむおかずになる。クリックで閉じますアラの西京焼き

![アラの西京焼き]()

![クリックで拡大表示 アラのロティ]() アラのロティ ロティとしたが実は油分でマリネしてガス台の魚焼きグリルで焼いただけだ。アラは火の通りやすい大きさに切る。にんにく、オリーブオイル(なんでもいい。油の個性を嫌うなら太白ごま油がいい)、塩、カイエンヌペッパー(コショウ、ヒバーツなど好みで)でマリネする。これを小型のパンに移して上からさらに油をかけて焼き上げる。仕上がりに香りのあるパセリなどを散らす。クリックで閉じます

アラのロティ ロティとしたが実は油分でマリネしてガス台の魚焼きグリルで焼いただけだ。アラは火の通りやすい大きさに切る。にんにく、オリーブオイル(なんでもいい。油の個性を嫌うなら太白ごま油がいい)、塩、カイエンヌペッパー(コショウ、ヒバーツなど好みで)でマリネする。これを小型のパンに移して上からさらに油をかけて焼き上げる。仕上がりに香りのあるパセリなどを散らす。クリックで閉じますアラのロティ

![アラのロティ]()

![クリックで拡大表示 アラの潮汁]() アラの潮汁(塩味の汁) 頭部やあらなどを昆布だし(水でも十分)で煮て酒、塩で味つけしたもの。必ず湯通しして冷水に落とし、残った鱗とぬめりを流し、水分を切っておく。これを昆布だし(水でも)煮て酒塩で味つけする。ねぎなどはお好みで。濃厚かつ後味のいいだしが出る上に、あらについたみが実にうまい。薬味はコショウが合う。クリックで閉じます

アラの潮汁(塩味の汁) 頭部やあらなどを昆布だし(水でも十分)で煮て酒、塩で味つけしたもの。必ず湯通しして冷水に落とし、残った鱗とぬめりを流し、水分を切っておく。これを昆布だし(水でも)煮て酒塩で味つけする。ねぎなどはお好みで。濃厚かつ後味のいいだしが出る上に、あらについたみが実にうまい。薬味はコショウが合う。クリックで閉じますアラの潮汁

![アラの潮汁]()

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

釣り情報

幻の魚としては釣りの世界でもいえること。関東では外房大原などで大もののアラを狙う釣り船があるが、これなど釣り場まで数時間もかかりかなりのベテランでも方を見るのが難しい。

そこへいくと相模湾のアラ釣りは気軽でいい。ただしアラといっても大きくても1キロ前後。ときに 20センチ以下の極小も混ざる。ちなみに口の悪い釣り師は相模湾のこの釣りを「小アラ釣り」と呼ぶ。仕掛けは片天秤に2本のネムリ針。餌はサバかイカの短冊。水深150から200メートル以深を釣る。歴史・ことわざ・雑学など

いかけの刺身で皿噛んだ 「いかけ」はアラの兵庫県から島根県くらいまでの呼び名。島根県隠岐西ノ島では、「いかけの刺身を食べるとおいしすぎるて皿まで噛む」ということだろう。[中上光さん/中上養殖場]

あら 九州で有名な「あら」はクエのこと。標準和名アラの本種としばしば間違えられる。本種は「スケソウ(スケソオ)」、「オキダラ」、「ホタ」などと呼ぶ。参考文献・協力

協力/舵丸水産(八王子総合卸売協同組合) 宍喰漁業協同組合(徳島県海部郡海陽町宍喰町)

『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会)、『原色魚類大図鑑』(安倍宗明 北隆館)、『日本産魚名大辞典』(日本魚類学会編 三省堂)