文学の中の「あじのたたき」

もともとはたたきなますで、相模湾小田原周辺の料理

あじのたたき

1970年前後、マアジの価値を上げたとされているのが、「あじのたたき」である。

神奈川県小田原市周辺の料理で、「あじのたたきなます」ともいう。

マアジを三枚に下ろし腹骨・血合い骨を取り皮を聞く。

これを細かく切ったものである。

「みそたたき」、「なめろう」との違いは、サイコロ状の形が残った状態であること、味つけしていないところだ。

しょうが、ねぎやみょうがなどの香辛野菜を使うなど徐々に変化しているが、もともとは漁師が船の上で作っていたものだ。

一説に釣りのとき、コマセ(寄せエサ)がなくなり、釣れたアジ(マアジ)を細かく叩いてコマセに使ったとき、つまんでみたら美味であったので、作るようになったとも。

小田原と東京との繋がりは深く、この「あじのたたき」が東京でも作られるようになり、あっと言う間に都内全域に広がる。

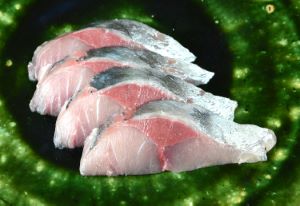

■写真はもっとも基本的な「あじのたたき」。

大岡昇平の「あじのたたき」

少年,大岡昇平

大岡昇平の『少年』は大正時代、山ノ手のリアルな少年を見事に描き出している。

明治42年(1909)生まれ、大正時代に少年だったことから、明らかに昭和の小説家である。ちなみに大岡昇平自体が明治の文学者、大正の文学者などを明確に分けている。この時代的区分はとても重要なことだ。

生まれたのは新宿区牛込、後に青山、そして渋谷なので典型的な山ノ手・新興住宅地育ちである。

食べ物の記述はあまりないが、重要なところが二カ所ある。

大正時代、「醤油がだんだん甘くなった」と書いている。関東大震災以前から醤油の塩分濃度が低くなり、麹分が多くなってきているということだろう。この時期、糖分添加はないのではないか? ちなみに民俗学者の瀬川清子は戦後になっても田舎で醤油は高価なものであり、年取のときに買うものとされていたとしている。東京市内と地方との違いの大きさもわかる。

同じく関東大震災前、青山学院の中学部であった大正10年(1921)、(神奈川県)小田原浜通(現在の本町・浜町)石畳の面していた友人宅に遊びに行く。そこで食べたのが、刺身と「アジのたたき」だ。

この現在の本町・浜町は古くは小田原の魚の水揚場で、魚屋、魚の加工屋が密集していたところだ。蛇足になるが私小説彼の川崎長太郎(1901-1985)もここに住んでいた。

これが我が家にある「アジのたたき」のいちばん古い記述である。

『少年』(大岡昇平 講談社文芸文庫)

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

イラスト図解 寿司ネタ1年生

イラスト図解 寿司ネタ1年生