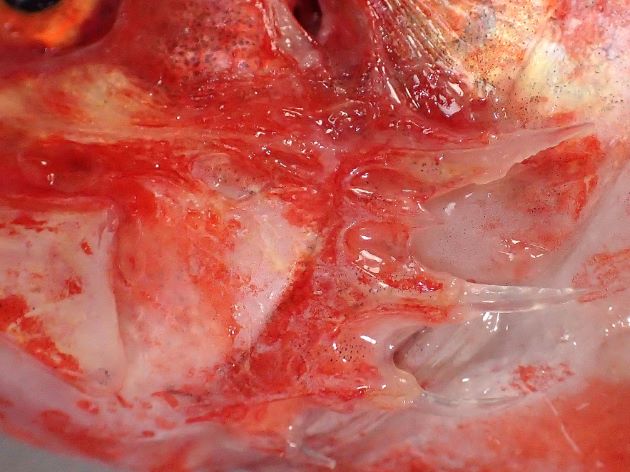

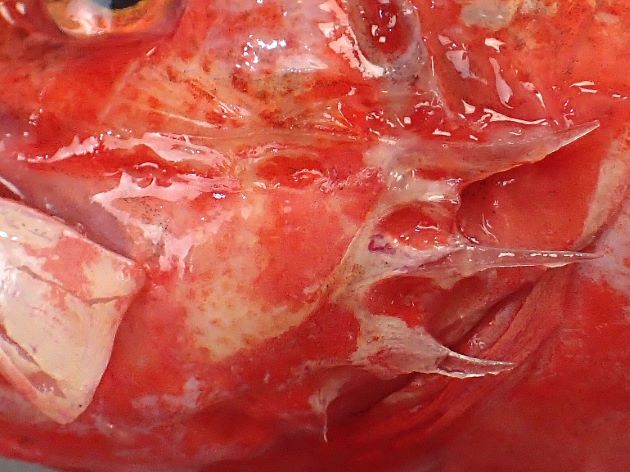

体長20cm前後になる。体は紡錘形に近く、全体に一様に赤いものと背の部分に黒いゴマ状の斑紋のあるものがある。前鰓蓋骨第2棘は小さいか、非常に小さい。

アカカサゴの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

-

魚貝の物知り度

★★★★★

知っていたら学者級食べ物としての重要度

★★

地域的、嗜好品的なもの味の評価度

★★★

美味

分類

顎口上目硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系スズキ目カサゴ亜目シロカサゴ科アカカサゴ属外国名

学名

Lythrichthys eulabes Jordan and Starks 1904漢字・学名由来

漢字 赤笠子、赤瘡子 Akakasago

由来・語源 色合いから。

〈頬甲族カサゴ科アカカサゴ属アカカサゴ Lythrichthys eulabes JORDAN et STARKS〉『日本産魚類検索』(岡田彌一郎、松原喜代松 三省堂 初版1938)

ちなみに『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会 2013年02月26日)では〈フサカサゴ科シロカサゴ属〉のみであり、アカカサゴ属はなく、ここにシロカサゴとアカカサゴの2種が掲載されている。地方名・市場名 ?

生息域

海水魚。水深110-1054m。通常200-500mの貝殻混じり砂地。

福島〜九州南岸の太平洋沿岸、兵庫県浜坂、東シナ海大陸棚斜面上部域、九州〜パラオ海嶺。

台湾南部、広東省沖、ニューカレドニア医までの西太平洋、アンダマン海、アラビア海。生態

ー基本情報

水産基本情報

市場での評価 流通することは非常に希。

漁法 底曳き網

産地 静岡県、愛知県、三重県選び方

赤味の濃いもの。退色して白いもの古い。味わい

旬は不明。

棘がするどく刺されると痛み危険なので、背鰭など棘を切り取ってから料理する。

鱗が小さく、取りやすい。皮は普通。骨はあまり硬くない。

透明感のある白身で水分が多く水っぽい。骨などからいいだしが出る。

肝は小さいがおいしい。栄養

ー危険性など

刺毒魚で鰭の棘は細くて鋭く、刺されると強い痛みがある。食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

アカカサゴの料理法・レシピ・食べ方/焼く(塩焼き、干もの)、煮る(煮つけ)、揚げる(唐揚げ)、汁(潮汁、みそ汁)![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]()

アカカサゴの煮つけ 水洗いして湯通しして冷水に落として、鱗などをきれいに取る。これを昆布だし(水でもいい)にしょうゆ(薄口)、みりん、酒で煮つける。煮ると身が締まり、やせるが上質の白身なので、できるだけ薄味にする方がうまい。

![クリックで拡大表示]() アカカサゴの開き干し 水洗いして開く。水分をよくきり強い塩水の中に10〜20分浸す。水分をよくきり半日干す。あまり身にうま味がない魚ではあるが干すことによって味がでる。皮目がとても香ばしくおいしい。クリックで閉じます

アカカサゴの開き干し 水洗いして開く。水分をよくきり強い塩水の中に10〜20分浸す。水分をよくきり半日干す。あまり身にうま味がない魚ではあるが干すことによって味がでる。皮目がとても香ばしくおいしい。クリックで閉じます![]()

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

ー釣り情報

ー歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会)、『原色魚類大図鑑』(安倍宗明 北隆館)