202501/18掲載

数え日の新潟旅 上越・妙高、暮れの寿羊羹

旧高田藩以来の暮れの羊羹かも

別に特別甘いもんが好きではないが、目の前に和菓子店があると吸い寄せられてしまう。妙高市、上越市でも吸い寄せられて、抗せなかった。

どの店にもあったのが「寿羊羹」という同じ名の羊羹である。

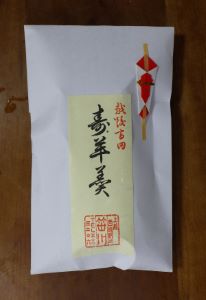

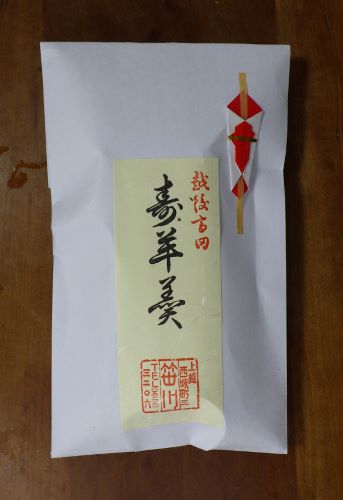

同じような熨斗のついた袋に入っていて、大きさ的にも同じに見えた。

写真/妙高市・上越市共通の熨斗つきの袋。

袋から出すと竹の皮が出てくる

羊羹は羊羹だけど手亡(てぼう)の、白い羊羹だった。

3つ買って3つとも同じ原材料で、基本材料は手亡である。

小豆、ささげ以上に手亡が好きなので、少しずつ、おしみながら食べた。

妙高市の『はやしや菓子舗』、上越市の『笹川菓子店』、『菓子処かの子』で買った3つが半月ほどでなくなった。

あまりにもおいしいので、今年の暮れも、行こうかななんて思ったほどだ。

写真/竹の皮でくるんでいるのも同じ。