ウナギ

本ページの内容

鰻(うなぎ)とは

ウナギとはなんだろう

タウナギやシギウナギなどウナギ科ではない魚は一般的に「ウナギ」としない。ウナギ科のニホンウナギが本来のウナギである。

ウナギ科の魚を一般的にウナギと呼ぶ。ウナギ科はカライワシ上目の魚で幼生期には透明な柳の葉の形(レプトケファルス)をしている。世界中に23種。このうち日本人が食用としているのは3種類だけだ。これにニューギニア、インドネシアなどに見られるビガーラウナギを加えて、和名があるのは4種である。

基本的に単に「うなぎ」というとニホンウナギのことをさす。

ただウナギの需要が高まって中国などではヨーロッパウナギが養殖されているし、天然ものではオーストラリアからオーストラリアウナギも輸入されている。

国内にはオオウナギという全長2m前後になる大型のウナギもいるが、ほとんど利用されていない。

ウナギの食文化

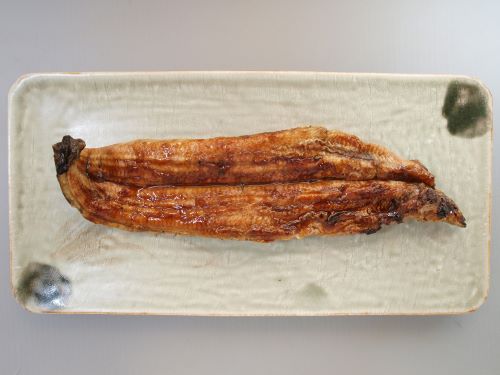

ウナギの蒲焼

滋賀県琵琶湖周辺の「じゅんじゅん(すき焼き)」、関東などでの「佃煮」を除けば、「ウナギ」料理のほぼすべてが「焼きもの」である。

天然ものも養殖ものも、ほとんど総てが蒲焼きもしくは白焼きになる。

白焼きは割いて焼いただけか、一度蒸して軽く焼いたものだ。

「蒲焼き」は白焼きして独特のタレ(しょうゆ、みりん、ときに砂糖を合わせたもの)をかけて香ばしく焼き上げたもの。これほど用途の限られる魚も少ないと思う。

奈良時代には貴族(中納言)、大伴家持が「石麿にわれ物申す 夏痩に良しというものぞ 鰻とりめせ」と詠み、また江戸時代には歌舞伎にも「うなぎかき」漁が登場する。現在のように割くようになったのは江戸時代だとされているが、明確にわかっているわけではない。

江戸は背開き、西は腹開きと言われているが『守貞謾稿』の鰻屋には逆〈京阪は背より裂きて中骨を去り、首尾のまま鉄串三、五本を横に刺し〉とあり、〈江戸は腹より裂きて中骨および首尾を去り、能きほどに斬りて小竹串を一斬二本づゝ横に貫き〉とある。

古くは天然ものだけしかなかったが、明治期から養殖が始まり、戦後には天然よりも養殖されたウナギの生産量が上回り、今では国内で消費されるウナギのほぼ総てが養殖ものとなっている。

ウナギの食文化、東西、中部、九州での違い

ウナギ割きの東西、中部、九州での違い

関東では背開き、関西では腹から割く。また名古屋は腹開きで、三重県では伊勢と津では腹開きと背開きが混在していたりする。また関東では頭を落として焼き上げるが、中部、西日本では頭つきのまま焼き上げる。

関東では蒸しの行程があり、その他の地方では直焼き(焼いて蒸しの行程を入れない)。

この地域性があることもウナギの食文化としての面白さだろう。

ウナギの食文化が発達しているのは主に都会(江戸時代の大きな宿場や城下町)と伊勢や伊勢街道などの観光地や人の往来が多い地域である。産地でも比較的ウナギを食べるものの、自家用であることが多い。

関東の「うな重」、蒲焼き、白焼き

関東の「うな重」、蒲焼き、白焼き

江戸湾(東京湾奥)と流れ込む河川がウナギの一大産地であり、江戸という大都市を抱えていたためにウナギの食文化が生まれた。「江戸前」とは大川(隅田川)や江戸川、荒川などの河口域(干潟)でとれるウナギに対しての言葉だった。江戸時代後期には「江戸前」だけでは足りなくて「旅ウナギ」と呼ばれた利根川や手賀沼のウナギも江戸の町で食べられていた。「旅ウナギ」に対しての「江戸前」なのだ。

関東では背開きで一度焼き上げた後で蒸す。これを再度焼いて、たれをつけたものが蒲焼き、軽く焼いただけのものは白焼きである。

タレは基本的にみりんと醤油で継ぎ足し継ぎ足して使う。

江戸さき

名古屋中部地域のウナギの食文化

名古屋中部地域のウナギの食文化

名古屋を初めとする愛知県、岐阜県、三重県は腹開きが多い。長いまま焼き上げる長焼きで蒸さない地焼きである。タレはたまり醤油を使い、砂糖、みりんなど甘味は様々ではないかと思っている。

四角い重箱を使わず、丼か丸い塗り物が使われている。タレはやや甘めで、本来はご飯に対してウナギが小さいのだと思っている。

この中部地方にウナギの食文化があったのは東海道があり、例えば名古屋は都市であって、木曽三川、そして広大な干潟があって産地でもあったため。三重県の津は伊勢街道の中継地点であるとともに「津」、すなわち重要な港であった。岐阜県の関は刃物という産業都市だった。ウナギの食文化が育まれる土壌があった。

名古屋のひつまぶし

名古屋のひつまぶし

名古屋が発祥とも三重県津が発祥ともされるが、遡っても明治期以後でしかない。

丸い器も中部地区の基本形で、もともとご飯に対してウナギが小さい傾向にあったものを刻むことでごまかしたのが最初かも知れない。

れを櫃(めしびつ)の中でまぶして(混ぜて)食べる。名古屋市内の『いば昇』、『あつた蓬莱軒』など発祥とする店があり、名古屋では「ひつまぶし」だらけだが、これが中部地方のスタンダードではない。

名古屋さき

京都のウナギの食文化

京都のウナギの食文化

京都市内ほどウナギ専門店の多い地域も少ないと思う。また食堂でも料理店でもウナギ料理を出す店は多い。これは京都市が滋賀県、宇治市などの産地に近かったためと、平安期以来の大都市であったためだ。

もともとは大阪と同じで地焼き(蒸しの行程を入れない)だったようだが、最近では江戸風の蒸しを入れる店が多くなっている。また市内の道具店にも「江戸さき(包丁)」が多く並んでいる。

近江大津で始まったとされるものに「きんし丼」がある。大津の『かねよ』はだし巻き卵が乗っているが、京都市内の食堂では錦糸卵の上に蒲焼きがのっている。元祖大津が正しいのか、疑問を感じる。また創業、寛永元年(1624)の『わらじや』は「う鍋(ウナギの筒切りを焼いたものの入った鍋)」と後の「うぞうすい」が有名である。

京都のウナギの焼き方

長焼き

京都・大阪は今や江戸風が幅を利かせ始めているが、もともとは地焼きだったはず。ウナギを腹の方から裂き、頭のついた長いまま焼き上げる「長焼き」。焼き上がりに柄杓(ひしゃく)でタレをかけ回す。頭は最後に切り落とし、丼、重箱の大きさに切る。

ただ今現在は江戸風、関西風の地焼きなどいろいろある。

京都のウナギ裂き包丁「京さき」

大阪のウナギ食文化

大阪のウナギ食文化

大阪周辺では腹開きにしたウナギを頭つきで長いまま焼き上げる。仕上げにかけるタレは柄杓で浴びせるようにかける。

タレは酒(諸白)と醤油、砂糖・みりんなどの甘味である。

落とした頭部は半助と呼び、ウナギ店などで売っている。これを使って「半助豆腐」などを作る。

大阪の「まむし」

まむし

守貞謾稿「近世風俗誌」(天保八年より三十年 1837〜)に〈京阪にて「まぶし」、江戸にて「どんぶり」と云う。鰻丼の略なり〉とある。この「まぶし」が「まむし」になった。織田作之助『夫婦善哉』には大店の若旦那であった柳吉が妻の蝶子に「うまいもん屋」を挙げていきなかに〈道頓堀相合橋東詰「出雲屋」のまむし〉が出てくる。

大阪ではご飯にもたれを混ぜ込み、まずタレのしみこんだご飯を入れて、蒲焼きを挟んでまたご飯をのせる。上から見ると蒲焼きが見えない。ご飯と蒲焼きを混ぜて食べるから「まぶし」だったのだ。ちなみに1980年代に「まむし屋」という鰻専門店を見ている。

うざくは大阪のもの

うざく

ウナギ専門店につきものの「うざく」は今では全国的に見られるものだが、本来は大阪のものだと思っている。大阪で「きゅうりもみ」のことを「ざく」とか「ざくざく」という。

鱧の皮の「ざく」が有名だが、「うざく」も本来は大阪の言語だと思っている。

大阪さき

九州のウナギ食文化

九州のウナギ食文化

九州は有明海などの干潟が多く、大きな河川も多いので天然ウナギの多い地域である。もちろん近年は鹿児島県、宮崎県は日本有数の養殖ウナギの生産地であるが、これはウナギの食文化とは結びつかないと思っている。

天然ウナギを使っていたので地焼きで焦げ目がつくほど強く焼き上げるのだと思う。

タレは有明海周辺では甘味に麦芽糖を使うなど個性がある。北九州は関西風もしくは東京風である。

うな重・蒲焼きを蒸す

うな重・蒲焼きを蒸す

九州の都市部のウナギ専門店が江戸風になっていると聞いている。確かに福岡市などにある名店で食べたものは明らかに江戸風だった。ただし本来は腹開きで地焼きなのだと思っている。

また九州特有のものが、蒲焼きにしてから「蒸す」というもの。福岡県柳川市をはじめご飯にウナギのタレをからめてウナギの蒲焼きをのせて蒸す「せいろ蒸」もあるし、長崎県諫早市の蒲焼きを独特の容器に入れて蒸すのもある。

これは主に有明海というウナギの産地周辺にあったものではないかと思っている。天然の海ウナギは皮が硬く脂が強いので、蒸す工程を入れるのかも。

九州さき

「ウナギ」と呼ばれる水産物一覧

-

オオウナギ ●

ウナギ目ウナギ亜目ウナギ科ウナギ属

海水→淡水→海水。河川、湖沼。 小笠原、茨城県利根川河口〜愛媛県の太平洋側、大分県、長崎県、宮崎、五島列島、男女列島、大隅半島、沖永良部島〜琉球列島。 済州島、朝鮮半島南部、浙江省〜ベトナム、海南島、台湾、インド洋(オーストラリア、ニューギニアをのぞく)、西〜中央太平洋、ガラパゴス諸島。茨城県などでも見つかっているが、・・・オオウナギのページへ -

オーストラリアウナギ ●

ウナギ目ウナギ亜目ウナギ科ウナギ属

海水→淡水→海水。 東部オーストラリア、タスマニア島、ニュージーランド。オーストラリアから活魚で輸入されている。 大型で大味なのだが、天然ものということで高価に取引されている。オーストラリアウナギのページへ -

カワヤツメ

ヤツメウナギ目--(ヤツメウナギ目)ヤツメウナギ科カワヤツメ属

川→海→川。島根県、茨城県以北。朝鮮半島からスカンジナビア半島東部、アラスカ。一般的な「ウナギ」と縁もゆかりもない生き物で、分類学的に魚類ではないとされることのある無顎類である。実際に鱗もなくウナギのように粘液も出さない。 川で生まれて、川に産卵のために上る。この川に上るヤツメウナギを取り食べている。古く東北・北海道な・・・カワヤツメのページへ -

クロヌタウナギ

ヌタウナギ目--(ヌタウナギ目)ヌタウナギ科ヌタウナギ属

海水魚。水深45-400m。 青森県〜長崎県の日本海・東シナ海沿岸、福島県〜土佐湾の太平洋沿岸、沖縄舟状海盆。 朝鮮半島東岸。顎もなく、鰭には軟条も棘もない。分類上魚類に入らないとする説もある。ヌタウナギの仲間はウナギのように細長く、滑りの強い粘液を大量に分泌する。海底で生物の死骸などを食べて生きている。 本種は主に日・・・クロヌタウナギのページへ -

シギウナギ

ウナギ目ウナギ亜目シギウナギ科シギウナギ属

海水魚。世界の温帯から熱帯域。 水深300〜2000メートル。シギウナギのページへ -

スナヤツメ

ヤツメウナギ目--(ヤツメウナギ目)ヤツメウナギ科カワヤツメ属

淡水魚。 北海道〜九州北部。絶滅危惧種。 小型のヤツメウナギで一生を淡水系で暮らす。 一般に食用ではない。 栃木県のある場所ではウナギのうけのエサにしていたという。スナヤツメのページへ -

タウナギ

タウナギ目--(タウナギ目)タウナギ科タウナギ属

淡水魚。水田や水路、池。 東京・静岡・愛知・三重・京都・奈良・大阪・和歌山・徳島・香川・愛媛は中国集団の移入。 奄美大島〜西表島。 朝鮮半島西部・南部、台湾、中国華東区・華南区・華西区川西亜区、インドシナ半島〜マレー半島、大スンダ列島、フィリピン諸島。 アメリカジョージア州・フロリダ州は移入。中華料理などの食材。タウナギのページへ -

ニホンウナギ ●

ウナギ目ウナギ亜目ウナギ科ウナギ属

海水→淡水→海水。 【非常に少ない】小笠原諸島、【少ない】北海道太平洋〜三陸、日本海青森県〜福井県。伊豆諸島、三陸地方南部〜紀伊半島、近畿地方〜中国地方、四国、五島列島、九州、屋久島、琉球列島。 朝鮮半島全域、台湾、中国沿岸の各省、四川省成都・重慶〜陝西省の揚子江流域、海南島。ニホンウナギというのは標準和名であって一般・・・ニホンウナギのページへ -

ヌタウナギ

ヌタウナギ目--(ヌタウナギ目)ヌタウナギ科ヌタウナギ属

海水生。浅場から水深740メートル。 宮城県仙台湾から九州南岸。鮮魚としては国内ではほとんど需要がなく韓国でよく食べられている。 食用としてだけではなく韓国やアメリカ、イタリアではイールスキンといって皮を財布やバッグにする。ヌタウナギのページへ -

ビカーラウナギ ●

ウナギ目ウナギ亜目ウナギ科ウナギ属

海水→淡水→海水。 フィリピン、インドシナ半島、マレーシアなど東南アジア、インド、スリランカ、タスマニア、アフリカ大陸東岸、オーストラリア北部。2012〜2013年にかけてニホンウナギのしらすが不漁のために輸入もしくは、ニホンウナギの代わりに国内養殖の対象ともなったもの。 主にインドネシア、マレーシアなどで養殖されてい・・・ビカーラウナギのページへ -

ヨーロッパウナギ ●

ウナギ目ウナギ亜目ウナギ科ウナギ属

海水→淡水→海水。 ユーラシア大陸西部、アフリカ大陸北部、北アメリカ大陸大西洋。ヨーロッパで燻製、トマト煮込みなどにしている。 スペインでは稚魚をオリーブオイルで軽くソテーする「Angulas al pilpil」がある。 ヨーロッパ産シラスウナギを中国で養殖していて、これは製品化したもの、また活魚での輸入もある。ヨーロッパウナギのページへ