松尾食堂にある戦時中の平貝丼

生を煮立った醤油にくぐらせて作る丼

1944年、『松尾食堂』での話である。

鎌倉に河岸(魚河岸?)があったらしいということも、非常に興味深い。

〈……たまに麺米や平貝が俵で配給された時は、「平貝丼」——貝殻を割って取り出した生のままを5ミリ位の厚さに切り、煮立ったお醤油の中に、さっとくぐらせ、麺米の丼飯の上にならべる——を昼食に出しました。

……平貝は現在出廻っているくにゃくにゃとやわらかい物と違い、逗子や鎌倉でとれた物でしたから身がこりこりと硬くしまっていて、大きな真黒な貝を割るのは大変でしたが、それはとてもおいしいものでした。〉

「麺米」は資料ではみたことがあるが、実際には知らない。乾麺を細かく切って米粒のようにしたものとある。ゆでてご飯代わりにしたのだろう。

それにしても逗子、鎌倉で平貝(タイラギ)が俵に入れて配給するくらいとれたというのは、信じられない話でもある。

この湘南の海が今では開発が進み、いかに生き物の棲めない窮屈な海となっているかがわかる。

タイラギの貝柱を取り出して、5ミリ前後に切る。

これを煮立った生醤油につけて、炊きたてのご飯にのせる。

さすがに麺米は探す気にもなれなかった。

現代版「平貝丼」である。

日本列島すべての人が不幸であった戦時中のことを思うと、申し訳ない気持ちになるが、ご飯に乗せて作る「平貝丼」は素晴らしい味である。

みりんや酒を使わずにタイラギだけなのに、強い甘味が醤油にも感じられるのは、貝柱からにじみ出てきた甘味である。

酢飯ではなく、ご飯というのがいい。

食通の本でもなく、食の本でもない方が資料性は高い

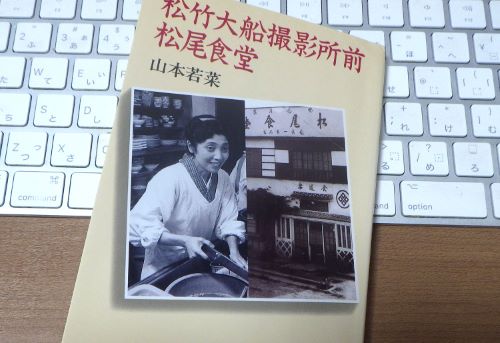

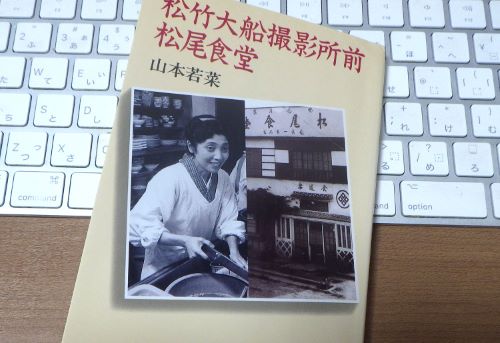

『松竹大船撮影所前 松尾食堂』(山本若菜 中公文庫)は単行本としては1986年のもの。神奈川県鎌倉市大船、撮影所前にあった『松尾食堂』の歴史でもあるが、松竹大船撮影所(1936-2000)の歴史というか映画の歴史がある。

食堂という場所でなければ見られない映画監督、俳優の、素の部分が垣間見えるのも面白い。

文章の中に少ないながら料理の変遷や料理名の変化が見て取れる。

以上は以前にも書いた。

ちなみに通と呼ばれる人の話・文章はほぼ使えないが、通ぶらない、普通の人の話は非常に使えるし、興味深い。