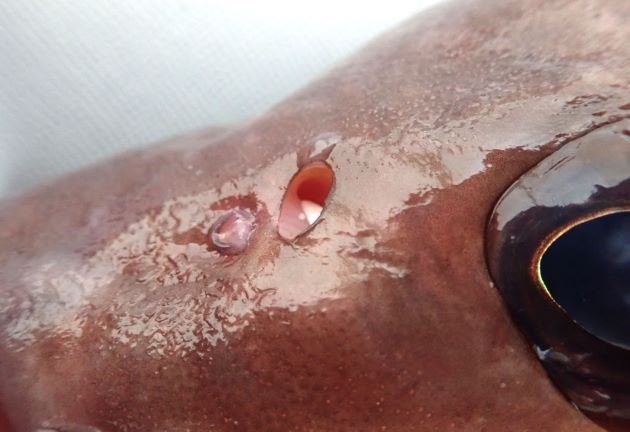

SL 100cmを超える。尾鰭は後縁が丸く、白く縁取られる。褐色の横縞は太さが不揃いで後ろから2番目は一体化している。小型のときには褐色の横縞がはっきりしており、大きくなるにしたがい消える。後鼻孔の最大径は後鼻孔と肉質の眼窩縁の間の距離よりも等しいか小さい。[50cm SL ・3.1kg]

マハタの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

![SL 100cmを超える。尾鰭は後縁が丸く、白く縁取られる。褐色の横縞は太さが不揃いで後ろから2番目は一体化している。小型のときには褐色の横縞がはっきりしており、大きくなるにしたがい消える。後鼻孔の最大径は後鼻孔と肉質の眼窩縁の間の距離よりも等しいか小さい。[50cm SL ・3.1kg]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/172/Thumb630/20241119064.jpg)

![SL 100cmを超える。尾鰭は後縁が丸く、白く縁取られる。褐色の横縞は太さが不揃いで後ろから2番目は一体化している。小型のときには褐色の横縞がはっきりしており、大きくなるにしたがい消える。後鼻孔の最大径は後鼻孔と肉質の眼窩縁の間の距離よりも等しいか小さい。[23.5cm SL ・0.3kg]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/172/Thumb630/mahata00_1.jpg)

![SL 100cmを超える。尾鰭は後縁が丸く、白く縁取られる。褐色の横縞は太さが不揃いで後ろから2番目は一体化している。小型のときには褐色の横縞がはっきりしており、大きくなるにしたがい消える。後鼻孔の最大径は後鼻孔と肉質の眼窩縁の間の距離よりも等しいか小さい。[28cm SL ・0.8kg]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/172/Thumb630/mahata00.jpg)

-

珍魚度・珍しさ

★★★

がんばって探せば手に入る魚貝の物知り度

★★★

知っていたら通人級食べ物としての重要度

★★★

一般的(流通量は普通)味の評価度

★★★★

非常に美味

分類

顎口上綱硬骨魚綱条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系スズキ目スズキ亜目ハタ科ハタ亜科マハタ属外国名

学名

Hyporthodus septemfasciatus (Thunberg 1793)漢字・学名由来

漢字 真羽太、真旗、藻魚(まはた) Standard Japanese name / Mahata

由来・語源 東京での呼び名。田中茂穂は〈マハタと云うのはハタ類中最も美味又は最も多いことを示したものである〉と述べている。

〈まはた 東京市場、紀伊和歌山、長崎〉。『帝国博物館天産部魚類標本目録.帝国博物館』(石川千代松・松浦歓一郎 1897/明治30年)

ハタについてハタは鰭のこと。背鰭や胸鰭などに硬い棘があり、目立つから。

ハタは斑(はん)、すなわち斑(まだら)のある魚の意味。

Hyporthodus属 マハタとマハタモドキをHyporthodus属として独立させた。2022

学名の小種名「septemfasciatus」は7つの白い横縞があるという意味。Thunberg

Carl Peter Thunberg [カール・ペーテル・ツンベルク(チュンベリー) 1743-1828 スウェーデン]。博物学者。1775(安永4)-1776(安永5)長崎の出島に滞在。江戸参府も果たしている。『Flora Japonica(日本植物誌)』。地方名・市場名

生息域

海水魚。岩礁域。水深4-300mだが比較的浅場に多い。

北海道南部〜[青森県津軽海峡今別・小泊]、[山形県鼠ヶ関・飛島]、[新潟県佐渡島]〜九州南岸の日本海・東シナ海、仙台湾〜九州南岸の太平洋沿岸、瀬戸内海、屋久島、石垣島北部、東シナ海大陸棚縁辺〜斜面域、伊豆大島、小笠原諸島。

朝鮮半島南岸・済州島、浙江省、香港。生態

産卵期は夏。

身体の縞模様は大きくなるに従い消えて、真っ黒になる。

稚魚、幼魚期は比較的浅い磯回りなどにいて、大きくなるとやや深場に移動する。基本情報

北海道以南、九州までの沿岸域に生息している中型のハタである。琉球列島をのぞく日本列島周辺に多く、生息域は熱帯域にではなく、中国大陸に広がっているが、比較的国内海域に多い魚である。

古くは関東、山口県日本海側が北限域であったが近年北上傾向にある。近年、ときに日本海側から小型がまとまって入荷してきている。また放流しているところもあり、少ないながら安定的である。

20世紀くらいまではもっとも北に生息域をもった大型のハタだった。明治期時代、比較的ハタ類の少ない関東でも、水揚げがあるために、東京で「真羽太」の呼び名が生まれ、標準和名として採用された。

クエに次いで大型になることもあり、超高級魚のひとつでもある。

珍魚度 一般的な食用魚だが、水揚げ量は多くない。しかも非常に高価なので手に入れるのは比較的難しい。水産基本情報

市場での評価 入荷量の多い魚ではないが、少ないながら安定している。大きいほど高いが、小さくても決して安くはない。小さいものでも高級魚であり、大型は超高級魚である。特に活魚は非常に高い。養殖ものもある。

漁法 釣り、定置網、養殖

主な産地 福岡県、長崎県、新潟県、山口県など選び方

活けもいい。活け締めでやや太って体表がつややかなもの。目が澄んでいるもの。鰓が鮮紅色のものがいい。味わい

栄養

ー危険性など

ー食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

マハタの料理・レシピ・食べ方/蒸す(蒸魚)、煮る(鍋、煮つけ、湯引き)、汁(みそ汁)、生食(刺身、セビチェ、湯引き)、揚げる(唐揚げ)、焼く(塩焼き)、ソテー(ムニエル)![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]()

マハタの蒸魚(清蒸) ハタ類の代表的な料理法で、世界中で人気が高いのが「蒸魚」である。鱗はブラシなどで徹底的に取る。大型はすき引きする。また小型は丸のまま、大型は切り身、兜などを使うといい。水洗いしたら水分を徹底的に拭き取る。皿にねぎなどを渡し、魚をのせて酒を振り、ねぎやしょうがを乗せる。これを10〜20分くらい蒸す。蒸し上がったらたれ(醤油・魚醬・少量の紹興酒・砂糖を合わせて一煮立ちさせたもの。中国の甘い醤油でもいい)をかけねぎや香菜などを乗せて煙が出るくらいに熱した油をかける。酒の肴というよりもご飯がすすむ一品である。

![クリックで拡大表示]() マハタの酒蒸 鱗をすき引きして水洗いする。ここでは切り身を使ったが、兜(頭部)でも、小さなものは丸のままでもいい。皿に昆布をしき、切り身を入れて酒を振る。これを10〜20分前後蒸す。身が適度にしまり、うま味・甘味が感じられる。ポン酢でも醤油・柑橘類で食べてもいい。クリックで閉じます

マハタの酒蒸 鱗をすき引きして水洗いする。ここでは切り身を使ったが、兜(頭部)でも、小さなものは丸のままでもいい。皿に昆布をしき、切り身を入れて酒を振る。これを10〜20分前後蒸す。身が適度にしまり、うま味・甘味が感じられる。ポン酢でも醤油・柑橘類で食べてもいい。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() マハタの鍋 水洗いして、刺身などにしたときのあら、切り身などを湯引きし、氷水に落として鱗などを取り去る。水分をよくきり、昆布だしに酒・塩で煮ながら食べる。とても味わい深い汁が出来上がる。汁だけのんでも満足感がある。身離れがよく皮目に甘みがあって非常に美味。クリックで閉じます

マハタの鍋 水洗いして、刺身などにしたときのあら、切り身などを湯引きし、氷水に落として鱗などを取り去る。水分をよくきり、昆布だしに酒・塩で煮ながら食べる。とても味わい深い汁が出来上がる。汁だけのんでも満足感がある。身離れがよく皮目に甘みがあって非常に美味。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() マハタの兜煮(煮つけ) 5kgの小型を水洗い。頭部を梨子割りにして、湯通しして冷水に落として鱗やぬめりを流す。これを酒・砂糖・しょうゆ味で比較的こってりと煮上げたもの。ハタの頭部の皮は分厚くて、熱を通すとゼラチン質になる。これが実に甘い。身離れもよくことのほか美味。クリックで閉じます

マハタの兜煮(煮つけ) 5kgの小型を水洗い。頭部を梨子割りにして、湯通しして冷水に落として鱗やぬめりを流す。これを酒・砂糖・しょうゆ味で比較的こってりと煮上げたもの。ハタの頭部の皮は分厚くて、熱を通すとゼラチン質になる。これが実に甘い。身離れもよくことのほか美味。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() マハタのあら煮 マハタは美しい白身で身は繊維質でしっかりしている。刺身などにした後は、必ず汁気の多い一品としたい。粗を酒と塩、薄口醤油少々でたく。薄味の煮つけを我が家では「あらだき」と呼んでいる。ゴボウやウド、カブラなどを加えてもいい。(器/小坂明/うつわ日月)クリックで閉じます

マハタのあら煮 マハタは美しい白身で身は繊維質でしっかりしている。刺身などにした後は、必ず汁気の多い一品としたい。粗を酒と塩、薄口醤油少々でたく。薄味の煮つけを我が家では「あらだき」と呼んでいる。ゴボウやウド、カブラなどを加えてもいい。(器/小坂明/うつわ日月)クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() クリックで閉じます

クリックで閉じます![]()

マハタの湯引き(湯ぶき) 大きくなるハタ科の魚なので、九州で盛んに作られている「あらの湯引き」にしてもとてもおいしい。切りつけて塩を加えた湯で火を通すと厚みのある皮が透明になり、その直下の身の脂が溶けてまた固まる。味はあくまでもあっさりとして淡泊で、嫌みのない味であるけど、味がないようでもある。そこに辛子をきかせた酢みそがくると、ついつい箸が伸びてしまう。

水洗いして三枚に下ろし、腹骨・血合い骨を取る(大型は血合い骨の部分を切りとる)。皮付きのまま刺身状に切り、塩を入れた湯に入れて火を通す。氷水に落として粗熱を取り、水分をよくきる。辛子酢みそを添える。

![クリックで拡大表示]() マハタのみそ汁 あらなどを集めて置く。湯引きし、氷水に落として鱗、ぬめりを流す。水分をよくきり、水から煮だしてみそをとく。実にうま味豊かな汁になる。やや濃い目にするとご飯の主菜になる。クリックで閉じます

マハタのみそ汁 あらなどを集めて置く。湯引きし、氷水に落として鱗、ぬめりを流す。水分をよくきり、水から煮だしてみそをとく。実にうま味豊かな汁になる。やや濃い目にするとご飯の主菜になる。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() マハタ刺身 脂は皮下と身に混在するが、透明感はそのままで刺身にして見た目が非常に美しい。味も脂の口溶け感以上に本体が持つ豊かなうま味が口中を支配する。わさび醤油もいいがポン酢が合う。水洗いして三枚に下ろし、血合い骨を切り取る。皮を引き比較的薄く切りつける。クリックで閉じます

マハタ刺身 脂は皮下と身に混在するが、透明感はそのままで刺身にして見た目が非常に美しい。味も脂の口溶け感以上に本体が持つ豊かなうま味が口中を支配する。わさび醤油もいいがポン酢が合う。水洗いして三枚に下ろし、血合い骨を切り取る。皮を引き比較的薄く切りつける。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() マハタの皮霜造り 水洗いし、三枚に下ろして皮付きのままゆでる。中は生の状態で引き上げ、氷水に落として粗熱をとる。ペーパータオルなどにくるんで少し寝かせて刺身状に切る。小型で味がないものなど、少し熱を通すとうま味が浮き上がってくる。食感もほどよくとてもうまい。クリックで閉じます

マハタの皮霜造り 水洗いし、三枚に下ろして皮付きのままゆでる。中は生の状態で引き上げ、氷水に落として粗熱をとる。ペーパータオルなどにくるんで少し寝かせて刺身状に切る。小型で味がないものなど、少し熱を通すとうま味が浮き上がってくる。食感もほどよくとてもうまい。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() マハタのセビチェ 水洗いして三枚に下ろし刺身などにする。どうしても余る部分が出るので、やや細かく切る。これを青唐辛子の細切り、玉ねぎのせん切り和える。塩とライムで味付けして30分前後寝かせる。塩辛さに、唐辛子の辛味が加わってとても爽やかな味わいになる。スピリッツに合う。クリックで閉じます

マハタのセビチェ 水洗いして三枚に下ろし刺身などにする。どうしても余る部分が出るので、やや細かく切る。これを青唐辛子の細切り、玉ねぎのせん切り和える。塩とライムで味付けして30分前後寝かせる。塩辛さに、唐辛子の辛味が加わってとても爽やかな味わいになる。スピリッツに合う。クリックで閉じます![]()

![クリックで拡大表示]() マハタの唐揚げ 頭部や胸鰭周辺にはたっぷりと筋肉が着いている。これを適当な大きさに切る。片栗粉をまぶしてじっくり二度揚げにする。熱を通すと鶏肉のように締まる。噛みしめると繊維質のほぐれを感じ、甘味が強い。鰭などとても香ばしい。クリックで閉じます

マハタの唐揚げ 頭部や胸鰭周辺にはたっぷりと筋肉が着いている。これを適当な大きさに切る。片栗粉をまぶしてじっくり二度揚げにする。熱を通すと鶏肉のように締まる。噛みしめると繊維質のほぐれを感じ、甘味が強い。鰭などとても香ばしい。クリックで閉じます![]()

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

ー釣り情報

サバの切り身やイカの短冊で釣る。歴史・ことわざ・雑学など

ー参考文献・協力

『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会)、『新釈魚名考』(榮川省造 青銅企画出版)、『日本産魚名大辞典』(日本魚類学会編 三省堂)、『日本語源大辞典』(小学館)、『魚』(1940 田中茂穂 創元社)、『たべもの語源辞典』(清水桂一 東京堂出版)、『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年、1957年)