|

2004年10月7日 三河の旅 07 海老せんの青山 その2 2004年8月7日から翌8日まで、愛知県幡豆郡一色町を旅しました。 ■三河の旅目次へ! ■市場魚貝類図鑑 |

|||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

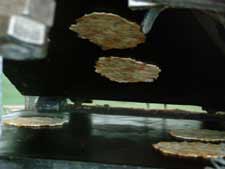

| →焼き上がったばかりの海老せんべいを日の光にかざすとエビの身のつぶれたそのままが浮かんでくる |

||||||||||||||||||||

| 04/10.07 07 午後1時に青山の前に到着した。こんどは甲殻類のプロである飯塚さんも一緒だ。このようなときに年長者がいるのは軽佻な身にはありがたい。 今度は若い青山拓司さんが店舗で迎えてくれて、奥の工場に誘ってくれる。工場は簡素でややそっけない。ここで衛生帽をかぶり奥の海老せんを焼くところに入る。 青山の海老せんべいはすべて国産生の小エビである。これはほとんどがアカエビ属のエビとサルエビなどを使うが、ときにシバエビ、ヨシエビも使うという。いわば国産の根鰓類(わかりやすく言うとクルマエビの仲間)で小型のものならなんでも使えるわけだ。 これを手作業で頭をとりむくのだ。これは輸入物の冷凍のエビが使えないのはもとより、鮮度が落ちていてもだめ、そして機械化もできない。仕入れたエビは一色の契約した家庭に送られ家内工業的に処理される。それが工場に戻ってきて海老せん作りが始まろうとしている。 10月7日に焼くのは「きわめ」というほとんどエビだけが原料である高級海老せんべい。当日のものは一色産のアカエビ属のエビが原料である。行程はいたって単純。 頭をとり殻をむいたエビは、まず少量の塩と砂糖、でんぷんをまぶす。そしてふるいで出来るだけ余分なでんぷんを落としてしまう。ここまでがいわば下ごしらえとも言える作業である。 そこからが本番。焼くための部屋には4人の一色小町であったであろう女性たちが待っている。これを台の上ででんぷんを落としながらひとかたまりして、そのかたまりを並べていく。かたまりにすると言ってもほとんどつなぎのでんぷんをふるい落としてあるので、一つところに集めたといった感じである。この作業も手間のかかる面倒な作業である。 この4人の小町であるがとても仕事が楽しそう。ひとりがエビをまとめる。計りにのせて、これを対面に座ってもう一人がバットに並べていく。 これを電熱の重い鉄のプレートの間に並べて焼くのだ。手順はいたって簡単。ようするに「きわめ」という海老せんの持ち味はエビの味わいそのもの引き出すことにある。けっして複雑な工程は必要ないわけだ。 ここで試し焼きされたものがぐるっと一回りして戻ってきた。焼くプレートは放射線状に並んでいて、それがゆっくりと回る。手前に来ると押しつけた鉄板が上がって、上下の鉄板にくっついている海老せんをはがしとって出来上がりである。 プレートからはずしたばかりのをすかさず1枚ではなく2枚ほおばる。このようなときに1枚では味がわからない。この焼いたばかりの「きわめ」がたまらなくうまい。米を原料とするあられやおかき、手焼きせんべいは焼きたてはぱりっとしてなくて、少し時間を置いて食べるのが良いのだが、海老せんは焼きたてがうまい。この風味は家庭でもオーブントースターで軽く焼くことで(あくまで軽く焼く)楽しむことができる。このようなところも一般的な海老せんとは違っている。そういえばさっきから脇にいる飯塚さんが寡黙である。ただその顔が心なしかゆるんでいる。 さて、昔ながらの原料で、しかも単純きわまりない製法で作る青山の海老せんであるが、改めて驚いたのは一般的な巷にある海老せんとは全く異なものであるということ。この青山の「きわめ」であるが、酒の肴としてもいける。この場合はそのままでいい。また香ばしさを楽しみたいならオーブントースターか魚焼きの上で軽くあぶるとぱりっとするし、香ばしさが立ってくる。近年の嗜好からするとパリッポリッと食感にウエートをおいたスナックが多いように感じる。そのため、初めて食べた人で、昔風(もちろん創意工夫がなされているが)の海老せんを湿気ていると勘違いする人も多いというのもうなずける。今回感じたのは海老せんというのは「エビ自身のうまみを味わう食べ物」だということ。 焼き上がりを見てから他のいろんなせんべいを試食させていただき、試作品までいただいた。なんだか楽しい時間だったなという思いを残して青山を後にした。もちろん海老せんはたっぷり買ってきました。 これは青山に残る焼きごて。昔は一枚ずつ焼いた。  ■続きを見る! |

||||||||||||||||||||

関連コンテンツ

Copyright©2025 Bouz-Konnyaku All Rights Reserved.

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

イラスト図解 寿司ネタ1年生

イラスト図解 寿司ネタ1年生