このページは旧ページです。新ページをご利用下さい。

市場魚貝類図鑑では現在新ページへの移行を行っております。

既に一部のページを除き、新ページの方が内容が充実しております。新ページも合わせてご利用下さい。

新ページ「ニシン」はこちら >>

|

|

|

|

|

硬骨魚綱ニシン・骨鰾下区

|

|

硬骨魚類条鰭亜綱新鰭区新骨亜区正新骨下区側

|

|

ニシン上目ニシン目ニシン科ニシン属

|

|

|

|

魚貝の物知り度/★★★★★ 知らなきゃ恥

食べ方◆ 塩焼き/酢〆(刺身)/煮つけ

◎非常に美味

|

大きさ◆■30センチ前後になる

|

生息域◆■犬吠埼(利根川)、日本海(島根県)以北。朝鮮半島釜山、ベーリング海。北米大陸ではアメリカサンチャゴを南限とする。

|

系群◆

大規模回遊群

■北海道サハリン(樺太)系ニシン/外洋性で大規模な回遊をし、北海道西岸からサハリン南西岸にかけて産卵する。北海道ニシンの主要だったもので1950年に激減、現在に至る。

小規模沿岸回遊群

■茅部ニシン/沿岸性で小規模な噴火湾産卵群。

■石狩湾ニシン/石狩湾沿岸で産卵回遊する。

■田代島ニシン/厚岸湾、厚岸湖で産卵する。

■湖沼ニシン/北海道、サハリンの汽水湖、青森県の尾駮沼(おぶちぬま)、茨城県涸沼。

■北海道では漁獲される時期、体色、大きさで「春ニシン」、「夏ニシン」、「冬ニシン」に区別される。

「春ニシン」は「走りニシン、群来(クキ)ニシン、産卵ニシン、鼻白ニシン(ハナジロニシン)、鼻黒ニシン(ハナグロニシン)などと呼ばれる。3月から6月に北海道サハリンなどに産卵回遊してくる。

生態◆

■北海道では早いものは2年で成熟、3~4歳で産卵成熟する。

■産卵は厚岸湾など早いときには11月、12月から始まり、北海道西岸では3月下旬から6月下旬。

■卵は沈性、粘着性でかたまり状になって海藻などに付着する。これが子持ち昆布となる。

■孵化後半年で10センチ前後、1.2歳で15センチから22センチ、3歳で25センチ前後、5歳で30センチ、7歳で32センチ。 |

市場での評価・取り扱われ方◆

■大西洋にいるタイセイヨウニシンとともに輸入ものが圧倒的に多い。アメリカ、カナダ、ロシア、中国などが輸入国。

■数の子、子持ち昆布のほとんど総てが輸入もの。

■鮮魚で出回るものは国産。礼文、厚岸、広尾、宮城県など国内での漁獲量も決して少なくはない。値段は鮮度がよいものは高い

|

ニシンの基本◆

■近年、国内産のものがやや持ち直しており、礼文、広尾、ときに三陸などから入荷がある。

■北海道サハリン(樺太)群がとれなくなって問題なのは、鮮魚ではなく、肥料・飼料・加工原料などだ。鮮魚用が不足しているわけではない。

■近世までニシンを茹でて油をそぼった締めかすは農産物の重要な肥料。

■油は灯火、また身欠きにしん、卵であるカズノコなど、米食の進んだ時代に北国の生きる糧であった。

■ニシンは漁獲の変化の激しい魚で、江戸時代から明治大正昭和と豊凶がくり返されて来た。明治から昭和の初めにかけての豊漁が戦後数年で激減、ニシンの干物や身欠きニシン、カズノコの原料はほとんどが輸入ものでまかなわれている。

|

ニシンの加工品◆

■子持ち昆布/ニシンが昆布に卵を産みつけたもの。本来は国産であるが近年はアメリカ産が多く、人為的に作ったものの方が多い。

■子持ちわかめ/ニシンがわかめに卵を産みつけたもの。今のところ市場では見ていない。

■カズノコ(カドノコとも。漢字で数の子、もしくは魚偏に「希」)/ニシンの卵巣を塩漬けしたものと干したものがある。最近では干し数の子はほとんど作られていない。

数の子の食べ方

1 塩抜き(水につけて塩抜き。水は何回か替える)。

2 だしと酒、味醂、醤油などをあわせた漬け汁に入れて味つけする。

■ミガキニシン(身欠にしん)/三枚におろして20日から一月間乾燥させたもの。乾物。本来は腹側を肥料に、背の部分のみ切り取って干した。1尾から1本をとるものだった。

また最近では半乾燥品があって「ソフトニシン」などと呼び販売している。これは軽くあぶるだけで食べられる。

ミガキニシンの食べ方

1 米のとぎ汁などにつけて半日から一日、もしくは数日かけてもどす。

2 これを甘味のある醤油味で煮る。

|

ニシンの伝統料理◆

■昆布巻き。関西方面で盛んに作られる。ミガキニシンを戻して昆布に巻いて煮たもの。大阪では夏の大掃除のときに必ず食べた。

■ニシン漬け。福島県会津地方には様々なミガキニシン料理が残っている。ニシンと山椒を加減醤油でつける。「ニシンの山椒漬け」、麹を使って野菜とつける「ニシン漬け」。

■にしんそば(鰊蕎麦)。京都南座そばの「松葉」で1882年にミガキニシンの棒煮をそばにのせた。

|

漁獲方法◆■刺し網/定置網

|

漢字◆■「鯡」、「鰊」、「青魚」、「春告魚」。

由来◆

■魚に「非(あらず)」、というのは歴史的で面白い。江戸時代に米のとれない松前藩が代わりにニシンを年貢として徴集した。

■ 「二身」というのがあり、これは内蔵を取り去り、2つ割りにする。その身を「にしん」であるとした。

|

呼び名・方言◆

■秋田県などでは「かど」、「かどいわし」。

■北海道でも「かど」、「かどいわし」、「はなじろ」、「はなぐろ」。

■卵巣を「数の子」としたのは「かど(ニシン)」の「子」の意味。

■アイヌ語/「ヘロキ」、「エロキ」。

|

| 釣り◆■防波堤のサビキ釣りなどで混ざる。 |

|

|

◆食べてみる◆

日常的には干物(丸干し、身欠きニシン)で出回っている。

鮮魚では塩焼きが最高に旨い。刺身も美味。ワインビネガーなどでマリネ、また酢じめにするのもなかなかうまい。

また数の子、身欠きニシン、子持ち昆布など加工食品としても重要である。

身欠きニシンは米のとぎ汁で一昼夜もしくは数日、もどし、山椒風味などでゆっくり煮る。

塩数の子は塩抜きして加減醤油に浸す。干し数の子というのもある。これは水で数日かかってやっともどすことのできるもので、塩漬けよりも美味だが手間がかかる。

●寿司に関しては寿司図鑑へ!

●数の子の寿司にはここから!

同定/『日本産魚類検索 全種の同定 第二版』(中坊徹次編 東海大学出版会)

参考/『新北のさかなたち』水島敏博、鳥澤雅他 北海道新聞社、『新明解百科語辞典』(三省堂)、参考/『新釈魚名考』(榮川省造 青銅企画出版)、『たべもの語源辞典』(清水桂一編 東京堂出版)、『聞き書 福島の食事』(農文協)

■がついたものは引用部、もしくは参考文献あり

●本サイトの無断転載、使用を禁止する

|

|

|

|

| 礼文島産の秋ニシンでつくったマリネー。白ワインに合う |

|

カナダ産の塩漬けニシン。流通するほとんど総てが塩漬け、江戸時代など本来は天日干しした所謂「干し数の子」だった。

|

|

これは身欠きにしんを米のとぎ汁で時間をかけてもどし、煮たもの。我が家のおかずである

|

|

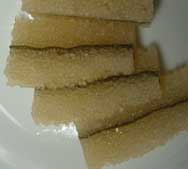

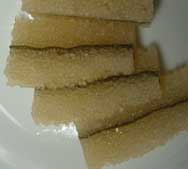

子持ち昆布。これは粘着力のあるニシンの卵が昆布に付着したもの。コンブはカナダ産なのでジャイアントケルプだと思われる。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

関連コンテンツ

Copyright©2025 Bouz-Konnyaku All Rights Reserved.

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典

イラスト図解 寿司ネタ1年生

イラスト図解 寿司ネタ1年生