2m SL(体長)前後になる。紡錘形で縦の白と褐色の縞がある(成魚では不鮮明)。胸鰭起部の直下に腹鰭起部がある。[25kg 成魚雌]

オオクチイシナギの生物写真一覧 (クリックで上に拡大表示)

![2m SL(体長)前後になる。紡錘形で縦の白と褐色の縞がある(成魚では不鮮明)。胸鰭起部の直下に腹鰭起部がある。[25kg 成魚雌]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/24/Thumb630/ookutiisinagi.jpg)

![2m SL(体長)前後になる。紡錘形で縦の白と褐色の縞がある(成魚では不鮮明)。胸鰭起部の直下に腹鰭起部がある。[2kg 若魚]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/24/Thumb630/ookutiisinagi0.jpg)

![2m SL(体長)前後になる。紡錘形で縦の白と褐色の縞がある(成魚では不鮮明)。胸鰭起部の直下に腹鰭起部がある。[全長43cm]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/24/Thumb630/ookutiisinagi00.jpg)

![2m SL(体長)前後になる。紡錘形で縦の白と褐色の縞がある(成魚では不鮮明)。胸鰭起部の直下に腹鰭起部がある。[全長20cm・0.164kg 若魚]](https://www.zukan-bouz.com/public_image/Fish/24/Thumb630/ookutiisinagi000.jpg)

-

魚貝の物知り度

★★★★★

知っていたら学者級食べ物としての重要度

★★

地域的、嗜好品的なもの味の評価度

★★★★

非常に美味

分類

硬骨魚類条鰭亜綱新鰭区棘鰭上目スズキ系スズキ目スズキ亜目イシナギ科イシナギ属外国名

学名

Stereolepis doederleini Lindberg and Krasyukova, 1969漢字・学名由来

漢字 大口石投

由来・語源 古くは単にイシナギ。コクチイシナギと比べて、口が大きいという意味。

コクチイシナギ 『日本産魚類大図鑑』(益田一、荒賀忠一、尼岡邦夫、上野輝弥彌、吉野哲夫 東海大学出版会)にはコクチイシナギが〈北日本海の沿岸:日本海、カリフォルニア〉とある。『日本産魚類検索 全種の同定 第三版』(中坊徹次編 東海大学出版会 2013年02月26日)には〈相模湾:ピーター大帝湾(希)、カリフォルニア〉

イシナギは東京での呼び名。「いし」は「ひさ」の変化で「斑文」もしくは磯の意味。斑文のある魚、もしくは岩礁域(磯)に多い魚の意。

イシナギ→オオクチイシナギ 『魚類の形態と検索』(松原喜代松 岩崎書店 1955)ではスズキ科でイシナギ・

『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年、1957年)ではハタ科イシナギ Stereolepis ischinagi (Hilgendorf)。ともに1種、。

『日本産魚類大図鑑』(益田一、荒賀忠一、尼岡邦夫、上野輝弥彌、吉野哲夫 東海大学出版会 1984)に新称としてオオクチイシナギ Stereolepis doederleini Lindberg & Krasyukova, 1969 とコクチイシナギ Stereolepis gigas Ayres, 1859 がある。地方名・市場名

生息域

海水魚。水深400-600m。産卵期は30-200m。

北海道全沿岸〜屋久島の日本海・東シナ海・太平洋沿岸、男女群島、九州〜パラオ海嶺。

朝鮮半島南岸・東岸、ピーター大帝湾。生態

ー基本情報

1950年代までは標準和名はイシナギであった。北部太平洋からアメリカ大陸までにいるコクチイシナギ(Stereolepis gigas Ayres, 1859)が国内でも見つかって「大口」をつけた。ただこんなことでなぜ、標準和名を変更したのかが不思議だ。

漁の最盛期は成魚(20kg〜100kg、ときにそれ以上の大型)が浅場に上がってくる春。これだけの大型魚が漁の不安定なときにとれる。産地などでは「ありがたい」と思っただろう。そんなことから伝説が生まれたのだなと思う。産卵期が漁の盛期でもあるところから「オオヨ(大魚)」という地方名が多いのもうなずける。

関東などでは希に切り身などで売られている。丸のまま見る機会はほとんどなく、消費地での認知度は皆無に思える。

非常に上質の白身で煮る焼くなど伝統的な魚料理にしてとても味がいい。鮮度のいいものは刺身などでもおいしいことからもっと高値がついてもいい。

肝には大量のビタミンAが含まれていて、食べると中毒することがある。肝は基本的には食べないほうがいい。食べるなら自己責任で。水産基本情報

市場での評価 入荷は希。あまり高価ではない。

漁法 延縄、底曳き網

産地 宮城県、三重県など日本各地選び方

触って張りのあるもの。目が澄んでいるもの。味わい

旬は秋から春 産卵期に大型がまとまって揚がり、抱卵・精しているのにほどよい脂がある。この産卵期を旬としてもいいのかも。

若魚と春の成魚では味わいがかなり違っている。大きい方が美味。

若魚では鱗は取りやすく、皮はしっかりしている。骨はやや硬い。

成魚では鱗は硬く埋没的。包丁ですき引きする方がやりやすい。皮は厚みがあって強い。

透明感のある白身で時間が経つと白濁する。栄養

ー危険性など

肝臓にはビタミンAが多量に含まれているので最小限食べること、また出来れば食用にしない方がいい。「ビタミンA過剰症」に。頭痛、疲労感や吐き気、睡眠障害、食欲不振、膚荒れなどを引き起こす。また比較的脂の強い部分は大量に食べるべきではない。食べ方・料理法・作り方 (基本はオススメ順掲載です)

オオクチイシナギの料理法/煮る(煮つけ、鍋、しゃぶしゃぶ)、生食(刺身、カルパッチョ、セビチェ)、汁(みそ汁)、揚げる(フライ、唐揚げ)、焼く(塩焼き、みそ漬け)![クリックで拡大表示 オオヨの鍋]() クリックで閉じます

クリックで閉じますオオヨの鍋

![オオヨの鍋]()

オオクチイシナギの鍋[写真は成魚](すっぽん仕立て) 成魚(25kg)の切身をゆで、しょうゆをつけて食べてみただけで魅力的だった。上質の白身のよさはほどよく繊維質で口の中でほぐれながら味わえることだろう。鍋を考えて、すっぽん仕立てにしてみた。昆布だしに酒(3分の1前後)、塩で味つけ。ここに湯通しして表面を霜降りにした身を煮ながら食べる。まことにぜいたく極まりないあじわいである。

![クリックで拡大表示 オオナと大根煮]() オオクチイシナギと大根煮[写真は成魚] 大振りの切り身と大根を、まるでブリ大根のようにたく。大根は下煮しておく。イシナギの切り身は湯通しして表面のぬめりを流す(湯通し、下煮の工程はしなくてもいい)。これを昆布だし(さし昆布でも)と酒、しょうゆでたく。甘めの方がご飯には合うのでみりん、砂糖など好みで使うといい。料理にダメという文字はあってはならない。切り身が煮染まってきたら大根を投入する。大根の煮え加減を見て出来上がり。何回も煮返してもいいし、これもまたウマスギ!クリックで閉じます

オオクチイシナギと大根煮[写真は成魚] 大振りの切り身と大根を、まるでブリ大根のようにたく。大根は下煮しておく。イシナギの切り身は湯通しして表面のぬめりを流す(湯通し、下煮の工程はしなくてもいい)。これを昆布だし(さし昆布でも)と酒、しょうゆでたく。甘めの方がご飯には合うのでみりん、砂糖など好みで使うといい。料理にダメという文字はあってはならない。切り身が煮染まってきたら大根を投入する。大根の煮え加減を見て出来上がり。何回も煮返してもいいし、これもまたウマスギ!クリックで閉じますオオナと大根煮

![オオナと大根煮]()

![クリックで拡大表示 オオヨのしゃぶしゃぶ]() オオクチイシナギのしゃぶしゃぶ[写真は成魚] 皮付きの薄切りを昆布だし、酒、塩味のなかでゆらしながら、このみの火の通し加減で食べるもの。今回は水菜を使って、はりはり風にしてみた。生でも食べられるが、軽く火を通すとまったく違う味に変身する。好みで完全に火を通してもまた別の味になる。水菜のはりはり(さくさくな気もする)って感じもいい。クリックで閉じます

オオクチイシナギのしゃぶしゃぶ[写真は成魚] 皮付きの薄切りを昆布だし、酒、塩味のなかでゆらしながら、このみの火の通し加減で食べるもの。今回は水菜を使って、はりはり風にしてみた。生でも食べられるが、軽く火を通すとまったく違う味に変身する。好みで完全に火を通してもまた別の味になる。水菜のはりはり(さくさくな気もする)って感じもいい。クリックで閉じますオオヨのしゃぶしゃぶ

![オオヨのしゃぶしゃぶ]()

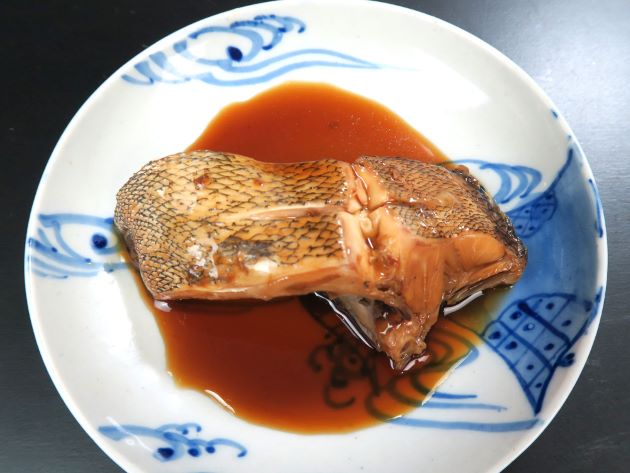

![クリックで拡大表示 オオクチイシナギの煮つけ]() オオクチイシナギの煮つけ[写真は若魚] 若魚は白身ではあるが水分が多く、繊維質に欠けるのが欠点だが、煮ると適度にしまる。成魚は白身として上質であり、煮つけにしても適度に身が締まる。水洗いして適宜に切り、湯通しして冷水に落として残った鱗、ぬめりを取る。水分をよく切り、酒、砂糖、しょうゆ味で煮る。酒・塩のみ、酒・みりん・しょうゆ味で煮てもいい。写真は若魚を使ったものだが、成魚の方がうまい。クリックで閉じます

オオクチイシナギの煮つけ[写真は若魚] 若魚は白身ではあるが水分が多く、繊維質に欠けるのが欠点だが、煮ると適度にしまる。成魚は白身として上質であり、煮つけにしても適度に身が締まる。水洗いして適宜に切り、湯通しして冷水に落として残った鱗、ぬめりを取る。水分をよく切り、酒、砂糖、しょうゆ味で煮る。酒・塩のみ、酒・みりん・しょうゆ味で煮てもいい。写真は若魚を使ったものだが、成魚の方がうまい。クリックで閉じますオオクチイシナギの煮つけ

![オオクチイシナギの煮つけ]()

![クリックで拡大表示 オオヨの刺身]() オオクチイシナギの刺身[写真は成魚] 成魚と2〜5kg前後の若い個体の味わいは、まったくの別物だということがわかってきた。成魚の刺身は見た目はブリに似ているがもっと白身らしいうま味があって、後味がいい。不思議なのはほどよい脂ののりで甘味もあるのに後口がいいこと。上等の味だと思う。クリックで閉じます

オオクチイシナギの刺身[写真は成魚] 成魚と2〜5kg前後の若い個体の味わいは、まったくの別物だということがわかってきた。成魚の刺身は見た目はブリに似ているがもっと白身らしいうま味があって、後味がいい。不思議なのはほどよい脂ののりで甘味もあるのに後口がいいこと。上等の味だと思う。クリックで閉じますオオヨの刺身

![オオヨの刺身]()

![クリックで拡大表示 オオクチイシナギの刺身]() オオクチイシナギの刺身[若魚] 若魚は鮮度落ちが早く、食感が落ちるのが難点だが、血合いが美しく、イヤミのない味。三枚に下ろして、皮はやや硬いので引く。わさびじょうゆ、しょうゆ・一味唐辛子、酢みそで食べてみた。好み的にはしょうゆ・一味唐辛子だったが、それほど値の張る魚でもないので自分好みの楽しみ方をしてもいいかも。クリックで閉じます

オオクチイシナギの刺身[若魚] 若魚は鮮度落ちが早く、食感が落ちるのが難点だが、血合いが美しく、イヤミのない味。三枚に下ろして、皮はやや硬いので引く。わさびじょうゆ、しょうゆ・一味唐辛子、酢みそで食べてみた。好み的にはしょうゆ・一味唐辛子だったが、それほど値の張る魚でもないので自分好みの楽しみ方をしてもいいかも。クリックで閉じますオオクチイシナギの刺身

![オオクチイシナギの刺身]()

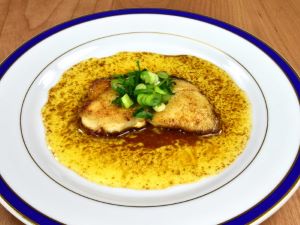

![クリックで拡大表示 オオナのカルパッチョ]() オオクチイシナギのカルパッチョ[成魚] むしろ若魚の方が向いていると思うが、今回は成魚でやってみた。できるだけ薄切りにして、にんにくをなすりつけ、塩コショウ、オリーブオイルを敷いた皿に並べていく。上からスプーンなどでとんとんと馴染ませて、上からも塩コショウ(香辛料は何を使っても面白いし、楽しい。料理は融通無碍に)、好みの香りのある野菜などをのせてエクストラバージンオイルをかけまわした。柑橘類を振ってもいいし、油もなんでもいい。クリックで閉じます

オオクチイシナギのカルパッチョ[成魚] むしろ若魚の方が向いていると思うが、今回は成魚でやってみた。できるだけ薄切りにして、にんにくをなすりつけ、塩コショウ、オリーブオイルを敷いた皿に並べていく。上からスプーンなどでとんとんと馴染ませて、上からも塩コショウ(香辛料は何を使っても面白いし、楽しい。料理は融通無碍に)、好みの香りのある野菜などをのせてエクストラバージンオイルをかけまわした。柑橘類を振ってもいいし、油もなんでもいい。クリックで閉じますオオナのカルパッチョ

![オオナのカルパッチョ]()

![クリックで拡大表示 オオイオのムニエル]() オオクチイシナギのムニエル[成魚] 大型なので切り身になっていることが多いので、これをそのままソテーする。意外に筋肉内に脂が混在しているため、タラ類とはまったく違う味になる。これに塩コショウして小麦粉をまぶす。油(好みのもので)でじっくりと香ばしくソテーする。ふんわりと柔らかく仕上がるが、最後にバターで風味づけをする。しょうゆをたらすとおかずになる。クリックで閉じます

オオクチイシナギのムニエル[成魚] 大型なので切り身になっていることが多いので、これをそのままソテーする。意外に筋肉内に脂が混在しているため、タラ類とはまったく違う味になる。これに塩コショウして小麦粉をまぶす。油(好みのもので)でじっくりと香ばしくソテーする。ふんわりと柔らかく仕上がるが、最後にバターで風味づけをする。しょうゆをたらすとおかずになる。クリックで閉じますオオイオのムニエル

![オオイオのムニエル]()

![クリックで拡大表示 オオヨのフライパン照り焼き]() オオクチイシナギのフライパン照り焼き[成魚] 切り身に塩コショウして小麦粉をまぶす。油でじっくりとソテーして切り身を取りだし、みりん、酒、しょうゆでデグラッセする。ここに切り身を戻してからめる。一緒に野菜などをソテーしてもいい。上質の白身はご飯にも合う。春のおかず、という認識が生まれるといい。クリックで閉じます

オオクチイシナギのフライパン照り焼き[成魚] 切り身に塩コショウして小麦粉をまぶす。油でじっくりとソテーして切り身を取りだし、みりん、酒、しょうゆでデグラッセする。ここに切り身を戻してからめる。一緒に野菜などをソテーしてもいい。上質の白身はご飯にも合う。春のおかず、という認識が生まれるといい。クリックで閉じますオオヨのフライパン照り焼き

![オオヨのフライパン照り焼き]()

![クリックで拡大表示 オオナのフライ]() オオクチイシナギのフライ[成魚・若魚] 成魚を使っても若魚を使ってもおいしい。やや水分が多いが、適度に繊維質で熱を通して硬く締まりすぎない。タラ類の上品な味には仕上がらないが、より魚らしい味わいが楽しめる。切り身はあまり厚く切りつけないようにして、塩コショウする。小麦粉をまぶしてやや高めの温度の油で短時間にかりっと揚げる。クリックで閉じます

オオクチイシナギのフライ[成魚・若魚] 成魚を使っても若魚を使ってもおいしい。やや水分が多いが、適度に繊維質で熱を通して硬く締まりすぎない。タラ類の上品な味には仕上がらないが、より魚らしい味わいが楽しめる。切り身はあまり厚く切りつけないようにして、塩コショウする。小麦粉をまぶしてやや高めの温度の油で短時間にかりっと揚げる。クリックで閉じますオオナのフライ

![オオナのフライ]()

![クリックで拡大表示 オオナの唐揚げ]() オオクチイシナギの唐揚げ[成魚] 胸鰭周りや頭部などを適当に切って使ってもいいし、三枚に下ろした身を使ってもいい。一口大に切り、酒、しょうゆ、みりん、香辛料(ここでヒバーツを使ったが、何でもいい。意外にシナモンなども合う)の地につけ込む。揚げる前に地から離し、よく水分を拭き取り、片栗粉をまぶして揚げる。味つけしないで揚げて、塩と香辛料を振ってもいい。クリックで閉じます

オオクチイシナギの唐揚げ[成魚] 胸鰭周りや頭部などを適当に切って使ってもいいし、三枚に下ろした身を使ってもいい。一口大に切り、酒、しょうゆ、みりん、香辛料(ここでヒバーツを使ったが、何でもいい。意外にシナモンなども合う)の地につけ込む。揚げる前に地から離し、よく水分を拭き取り、片栗粉をまぶして揚げる。味つけしないで揚げて、塩と香辛料を振ってもいい。クリックで閉じますオオナの唐揚げ

![オオナの唐揚げ]()

好んで食べる地域・名物料理

ー加工品・名産品

ー釣り情報

千葉県外房などでは活き餌(イカなど)を使った遊船があったと記憶する。専門にねらうものではないとは思うが幻の魚扱いを受けていた。歴史・ことわざ・雑学など

大師魚(ダイシウオ、ダイシウヲ) 昔、和深(現和歌山県東牟婁郡串本町和深)に貧しいが心優しい漁師がいた。ある日、みすぼらしい巡礼僧が漁師に水一杯を所望した。漁師は生水は毒だと、湯を沸かし、茶をすすめた。家の前の石に腰を下ろして、沖を見ながら休み、茶を押し頂くように飲む。お茶のお礼にと、「ここから一、二里沖の海底に大きな底島がある。春、そこに釣り糸を落とすときっと大きな魚が釣れる」という。次の春は不漁続きで食べるものもない。それで彼の僧侶の教え通り釣り糸を落とすと大きな魚がとれ、急場をしのぐことが出来た。その話を聞いた村の人々は、深い海底のことまで知っているとは偉いお坊さんに違いなく、きっと弘法大師に違いない、とのことで以来、大師魚と呼ぶようになり、僧侶が腰を下ろしていた石もまつることにした。

サメをエサに釣る 山形県では磯などにいる小形のサメで釣るという。参考文献・協力

協力/長宗商店 長野淳さん(三重県熊野市)、横浜魚類(川崎北部市場)、小宮(川崎北部市場)

『図説有用魚類千種 正続』(田中茂穂・阿部宗明 森北出版 1955年、1957年)、『日本産魚類検索 全種の同定 第二版』(中坊徹次編 東海大学出版会)、『紀州魚歳時記』(福井正二郎 ゆのき書房 1983)、『和具の方言』(鍋島徹 2008)・『志摩半島前島半島部における海産魚類の地方名目録』(日比野友亮 三重県総合博物館研究紀要 2018)